Rumah Rakyat di antara Kantuk, Kibulan dan Tumpah Darah

“Tak ada jurisdiksi di dunia ini berhak menyidangkanku, karena kekuasaan sebagai raja dianugerahkan oleh Tuhan itu sendiri kepadaku. Raja tidak berbuat salah…” Konon, begitulah yang diungkapkan Raja Charles I dari Dinasti Stuart, dalam sebuah persidangan setelah ia kalah dalam Perang Saudara Inggris (162-1648). Perang antara Carles I dan parlemennya sendiri. Sang Raja kalah, dan parlemen mempermalukan Charles I dengan sebuah persidangan: atas kejahatannya sebagai raja.

Jawaban yang diberikan oleh parlemen Inggris untuk menolak argumen sang raja: “Raja Inggris bukanlah seorang pribadi, tetapi sebuah jabatan, setiap pemegang jabatan dipercayakan kepadanya kekuasaan yang dibatasi untuk memerintah, dengan dan menurut hukum yang berlaku di negeri ini, bukan sebaliknya.”

Charles I dijatuhi hukuman mati, kepalanya dipenggal di Whitehall pada 30 Januari 1649. Sejenak Inggris menjadi “republik”, dipimpin oleh seorang Lord Protector, Oliver Cromwell. Sejenak saja. Setelah kematian Cromwell di 1658, Inggris mendapuk Charles II menjadi raja, anak dari Si Charles yang dipenggal kepalanya. Charles II memerintahkan mayat Oliver Cromwell digantung, lalu dipenggal kepalanya pada 30 Januari 1661, tepat pada ulang tahun peringatan pemenggalan Charles I. Monarki zaman dulu itu penuh intrik, lucu, sadis, aneh, menggelikan, korup dan dipenuhi bangsawan feodal yang rakus.

Keributan-keributan antara parlemen dan eksekutif adalah keniscayaan politis, kadang hanya pada level retorika, sering pula bereskalasi menjadi kekerasan dan perang. Di ujung era Republik Romawi, Julius Caesar sang Diktator dibunuh di Forum oleh para anggota senat yang dipimpin Brutus. Kejadian pada The Ides of March itu adalah kulminasi dari konflik antara senat dan Caesar yang dianggap ingin menjadi raja (kekuasaan diktatorial Caesar lucunya diberikan oleh senat kepada Ceasar). Pembunuhan itu dimengerti meskipun tidak dapat dimaklumi, mereka alergi pada monarki. Senat Romawi adalah penyeimbang yang keras terhadap kekuasaan para konsul, diktator, dan; bahkan untuk para kaisar setelah republik dihapus oleh Octavius Augustus.

Berabad-abad sejak kejatuhan kekaisaran Romawi, parlemen absen di dunia. Kaisar, raja, dan sultan berkuasa secara absolut. Di masa kekhalifahan Islam di Afrika, Timur Tengah dan Asia sepanjang ratusan tahun, tidak ada penyeimbang kekuasaan monarki.

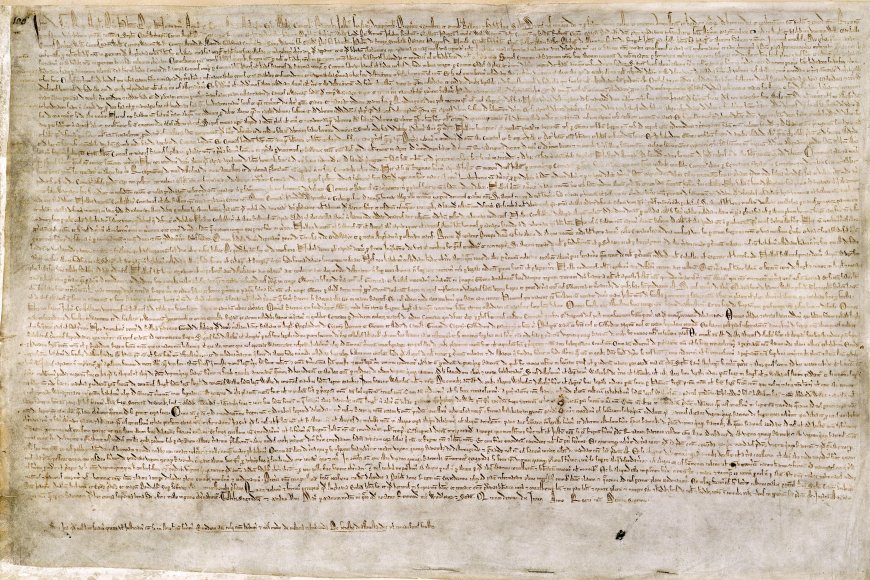

Secara tiba-tiba (dalam ukuran sejarah), pada akhir abad ke-12, muncul semacam parlemen kecil di Kerajaan Leon (di Spanyol sekarang). Namun cikal bakal parlemen modern lahir di Inggris, melalui Magna Charta yang terkenal itu. Jadilah parlemen tempat ribut-ribut yang bergengsi.

Kekuasaan eksekutif dan parlemen, meski berada dalam mesin pemerintahan yang sama, sengaja dirancang berseberangan, demi menegaskan fungsi “check and balances”. Agar satu pihak, boleh dan bisa meng-koreksi yang lain, membentuk equilibrium dan menjauhi chaos. Cabang-cabang pemerintahan ini komplementer, menjaga keseimbangan dan jika diperlukan, bisa menghentikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak di seberangnya.

Parlemen diberikan kekuasaan bertanya, angket dan pada suatu kondisi tertentu, parlemen (di manapun) di dunia diberi kuasa untuk memberhentikan penguasa eksekutif, dengan satu dan lain cara.

Sebaliknya, di tangan kekuasaan eksekutif, ada hak untuk mem-veto undang-undang yang dikeluarkan parlemen, sekiranya memiliki potensi korup atau melanggar hak-hak asasi manusia dan kesalahan lainnya (hak veto ini tidak dimiliki oleh presiden Indonesia). Menjadi lucu, jika kekuasaan eksekutif tidak memiliki kuasa untuk mengoreksi parlemen, sementara parlemen memiliki hak untuk memecat penguasa eksekutif. Bagaimana keseimbangan bisa terjadi? Jika salah satunya lebih berkuasa daripada yang lain, biasanya pertanda sistem sedang bermasalah.

Dalam monarki absolut, parlemen (jika ada) tidak bisa menjadi penyeimbang kekuasaan raja-raja, hanya pelengkap, pengkritik (jika berani) tak bertaring. Lain lagi, dalam demokrasi non-liberal, parlemen akan setenang telaga di tengah rimba tak bertuan, seperti saat Pak Harto memerintah, misalnya. Para politisi menjadi sangat penurut pada kekuasaan eksekutif. Dalam demokrasi liberal (baik parlementer maupun presidensial), parlemen kadang berfungsi baik, lebih sering hanya banyolan politik di tengah hiruk pikuk yang tak pernah usai.

Parlemen, dan para anggotanya, sejak dulu sampai sekarang, selalu mengaku sebagai perwakilan dari konstituensinya; sebagai “the voices of conscience”; sebagai pembela kebenaran sembari terkantuk-kantuk saat sidang, memaki eksekutif dan bicara seenaknya, berbohong, mengaku begini dan begitu: selalu atas nama rakyat. Meski mereka menyebalkan, parlemen teramat sangat penting, tidak bisa dinegasikan, diabaikan atau dibubarkan begitu saja.

Raja, presiden dan perdana menteri (tentu saja rakyat) tahu bahwa kebanyakan mereka, para anggota parlemen itu adalah tukang kibul, penuh dengan ambisi busuk. Eksekutif sering takut kepada mereka; menjadikan mereka sebagai penyangga kekuasaan, dan/atau; berkompromi secara memalukan demi kepentingan politik sesaat atau sepanjang masa: "The devil tends to sleep with other devils."

Tetapi, lagi-lagi tapi, parlemen jangan dibubarkan. Nanti para raja dan presiden bisa seenaknya tanpa kekang dan kontrol. Politisi tanpa parlemen bisa melahirkan revolusi (Ingat, Revolusi bukan hidangan makan malam!). Selagi mereka difasilitasi untuk bicara dan berbohong, mereka sangat elok dijadikan pajangan di etalase demokrasi. Jika tukang ribut itu anda biarkan bergentayangan di jalanan, mereka bisa buat onar!

Lebih baik mereka dikarantina di gedung megah yang kita sebut dengan manis sebagai rumah rakyat, untuk menjaga ilusi bahwa demokrasi masih bekerja. Mengeluarkan banyak uang untuk memelihara mereka tidak mengapa, resikonya lebih kecil dibandingkan memenuhi jalanan dengan tukang kibul dan pengantuk. (df/jidpl)

Apa Reaksi Anda?