Kotak Kosong: Uncontested Election dan Penyakit Demokrasi

Jika kita memakai analogi yang sedikit kasar, dalam kekuasaan tirani Orde Baru, secara nasional hanya satu keluarga saja yang bisa memiliki kekuasaan politis dan ekonomis. Sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kekuasaan politik sangat bergantung kepada restu dari sentra kekuasaan di Jakarta. Sementara di era Reformasi akibat otonomi daerah, dinasti-dinasti politik justru berkembang bagai jamur di musim hujan, karena tidak ada otoritas tunggal yang bisa melarang praktik-praktik politik dinasti baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pada masa pendaftaran awal 27-29 Agustus yang lalu, terdapat empat puluh tiga (43) daerah pemilihan yang hanya memiliki satu calon terdaftar, setelah dilakukan dua kali perpanjangan masa pendaftaran, pada 16 September Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan terdapat pengurangan enam (6) daerah dengan calon tunggal menjadi tiga puluh lima (35) daerah pemilihan yang akan menghadapi fenomena kotak kosong satu (1) provinsi yaitu Papua Barat dan tiga puluh empat (34) kabupaten/kota).

Fenomena kotak kosong dalam pemilu merupakan bagian dari fenomena uncontested election. Ada dua jenis uncontested election, jenis pertama adalah absolute victory. Pada kondisi ini terdapat lebih dari satu kontestan dalam pemilihan tersebut, tetapi ketika pemilihan dilaksanakan menghasilkan kemenangan yang sangat mutlak bagi salah satu kontestan. Contoh terbaik dari fenomena ini adalah kemenangan 90,09% pasangan Joko Widodo- F.X. Hadi Rudiatmo atas pasangan calon Eddy Wirabhumi dan Supradi Kertamenawi di Pilkada Surakarta tahun 2010. Kemenangan mutlak, sering juga disebut sebagai landslide victory, di mana kontestan pemenang memperoleh lebih dari 55% atau 60% dari total suara yang diperebutkan. Sehingga, pemilihan umum tersebut sebenarnya layak disebut sebagai pertandingan tanpa lawan tanding, karena jumlah perolehan suara yang sangat mencolok di antara para kontesta.

Jenis kedua adalah fenomena kotak kosong. Di mana hanya ada satu kontestan riil yang tersedia dalam kertas suara, kontestan tersebut akan melawan kotak kosong pada pemilihan tersebut. Contohnya adalah fenomena yang kita temui dalam Pilkada 2024 dan beberapa kali pilkada sebelumnya.

Dua kondisi ini jamak terjadi dalam pemilihan umum, bukan domain Indonesia saja. Fenomena ini malahan terjadi di negara yang demokrasinya sangat maju seperti Amerika Serikat dan Kanada, di India, Filipina dan Polandia. Di Amerika Serikat misalnya, cukup sering fenomena ini terjadi, biasanya dalam pemilihan anggota kongres atau legislatif negara bagian. Untuk pemilihan anggota Kongres pada pemilu AS November 2024 nanti, terdapat 37 kursi kongres yang diperebutkan, di mana dua puluh tiga (23) di antaranya inkumben yang tidak memiliki lawan sama sekali; tujuh (7) kursi, di mana inkumben akan melawan kandidat dari partai-partai kecil di AS, artinya tujuh (7) anggota kongres inkumben tersebut tidak memiliki lawan dari dua partai besar, yaitu Demokrat dan Republik; dan sisanya para anggota kongres inkumben akan melawan kandidat dari partainya masing-masing. Jumlah ini bertambah dua (2) uncontested election dibandingkan pada pemilu sela 2022 lalu (tiga puluh lima (35)).

Ada beberapa penyebab terjadinya fenomena ini, yang tidak melulu akibat “rendahnya kualitas demokrasi”. Kompetisi, adalah sebuah konsep dan kondisi yang sangat penting di dalam demokrasi. Tetapi ketiadaan atau minimnya kompetisi di beberapa daerah pemilihan tidak serta merta dapat melahirkan kesimpulan bahwa proses demokrasi sedang mengalami kemunduran. Jika kita melihat secara kuantitatif, dari total 545 daerah pemilihan yang akan melaksanakan Pilkada 2024 (tiga puluh tujuh (37) provinsi; empat ratus lima belas (415) kabupaten, dan; sembilan puluh tiga (93) kota, hanya 35 daerah yang mengalami fenomena kotak kosong, artinya hanya 6,4% dari total daerah pemilihan. Apakah angka ini cukup signifikan untuk menyebut sedang terjadi kemunduran proses demokrasi, dari aspek kepemiluan? Hanya ada satu provinsi yang sedang menghadapi fenomena kotak kosong, artinya secara provinsial, fenomena ini tidak signifikan sama sekali.

Jika analisisnya kita lakukan secara kualitatif, fenomena ini menarik karena melibatkan cukup banyak faktor penyebab yang bisa dilihat di permukaan dan akan lebih banyak lagi yang tidak terlihat. Lalu, apakah kita bisa memberikan vonis bahwa fenomena kotak kosong di suatu daerah pemilihan dapat dikatakan sebagai kemunduran demokrasi di daerah tersebut? Akan semakin sulit dijawab, karena pertanyaan ini mesti dijawab dengan penelitian yang mendalam. Untuk melihat “kadar kualitas” dari tuduhan tersebut. Karena dalam hal Pilkada Kota Makassar 2018 misalnya, kotak kosong memenangkan kontestasi atas pasangan Munafri Arifudin- Andi Rachmatika Dewi (300.969 vs 264.071 suara). Fenomena ini tentu saja menunjukkan adanya rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politiknya (political decision).

Ada beberapa faktor fundamental yang mungkin menyebabkan terjadinya fenomena kotak kosong, yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mencari kesimpulan yang relatif bisa diterima.

Penyebab pertama. Salah satu kontestan memiliki popularitas, elektabilitas dan kemampuan logistik yang sangat baik. Sehingga calon lawannya berpikir bahwa mengikuti kontestasi melawan calon yang demikian akan sangat mubazir. Akibatnya muncul efek scare-off, di mana calon kontestan lain merasa “takut” untuk bersaing karena kekuatan politik tersebut dirasa atau secara logis tidak akan bisa dilawan. Kondisi ini biasanya terjadi jika inkumben kembali mencalonkan diri dalam kontestasi, dan/atau jika seorang kontestan baru memiliki kekuatan politik yang sangat unggul. Bandingkan kondisi ini dengan pengunduran diri Lyndon B. Jonhson dari Pilpres AS pada tahun 1968, sebagai presiden inkumben Johnson merasa kans-nya untuk memenangkan pilpres semakin kecil akibat kebijakan tdiak populernya terkait Perang Vietnam, dan; pencalonan Eugene McCarthy dari partainya sendiri Partai Demokrat, ditambah pula pengumuman pencalonan diri Robert Kennedy (adik mendiang Presiden John F. Kennedy) yang sangat populer dan mempesona publik. Robert F. Kennedy kemudian ditembak mati. Pilpres 1968 akhirnya dimenangkan oleh calon dari Partai Republik, mantan wakil presidennya Dwight D. Eisenhower, yaitu Richard Nixon.

Kekuatan politik bisa terbentuk oleh popularitas, elektabilitas, pesona personal sang kandidat dan tentu saja logistik pemilu dalam bentuk sumber daya keuangan dan jaringan pendukung di kalangan pengusaha dan pemilik modal besar. Di Indonesia, seringkali untuk mengemulasi kekuatan politik ini, partai-partai dengan mudah meleburkan platform politiknya demi mengejar keuntungan pragmatis yang ditawarkan oleh sebuah koalisi partai-partai, yang rasanya tidak mungkin didapatkan apabila mereka berada di luar koalisi tersebut. Richard S. Katz dan Peter Mair menyebut koalisi seperti ini sebagai “cartel parties”. Partai-partai membentuk persekutuan meski spektrum ideologis (dan kepentingan) yang beragam demi mencapai tujuan bersama (amalgam dari kepentingan-kepentingan mereka), kepentingan-kepentingan ini biasnya akan menggantungkan diri kepada negara (dalam hal ini pemerintah yang berkuasa) agar dapat melanggengkan persekutuan (Katz & Mair, 1995)

Sehingga tidak mengherankan koalisi partai-partai politik ini bisa dengan mudah terjadi. Partai-partai politik bisa saja berpindah persekutuan tergantung kemana arah angin kemenangan lebih kencang berhembus. Yasraf Amir Piliang menyebut nomadisme politik, sikap partai politik yang mudah berubah haluan, asal kepentingan pragmatisnya terpenuhi, bukanlah sebuah keganjilan. Ambilvalensi, inkonsistensi sangat umum terjadi pada partai politik kita

Persekutuan bisa pecah, pada saat kepentingan yang lebih besar datang. Fenomena ini bisa menjelaskan mengapa persekutuan atau kartel partai yang berada di Jakarta tidak bisa memaksakan persekutuan tersebut untuk diteruskan ke daerah. Karena masing-masing partai pada tingkat provinsi maupun kabupaten, memiliki interest yang berbeda dengan kepentingan yang ada di tingkat pusat. Pada fenomena kartel politik, ideologi dan moralitas yang sering kali dibicarakan pada tataran ideal, selalu dikalahkan oleh kepentingan untuk berkuasa. Jadi tidaklah mengherankan, jika persekutuan di tingkat pusat tidak membuat partai-partai di tingkatan daerah menjadi kehilangan muka apabila bersekutu dengan “partai musuh” di tingkat pusat. Insentif kekuasaan adalah daya tarik utama dari fenomena kartel politik.

Salah satu efek paling nyata dari fenomena ini adalah terbentuknya koalisi besar yang seringkali menyebabkan kontestasi pilkada menjadi hambar. Namun, karena secara konseptual demokrasi juga tidak melarang terbentuknya kompromi-kompromi politik seperti ini, menyebabkan kondisi ini menjadi kondisi yang demokratis.

Penyebab kedua. Efek langsung dari Otonomi Daerah. Otonomi daerah, dalam konteks politik secara tidak langsung menyebabkan proses kontestasi di daerah beralih ke belakang layar. Sebuah fitur utama yang terbangun akibat dari otonomi daerah yang diperluas sejak masa Reformasi adalah terbentuknya cluster-cluster elit baru di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ketika kita sangat bergembira dengan diperluasnya otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung, kita lupa menyadari bahwa otonomi daerah tersebut telah menjadi bumerang bagi proses demokratisasi itu sendiri. Paradoks yang lahir dari keinginan-keinginan demokratis yang radikal itu adalah lahirnya “raja-raja kecil” di daerah, yang menguasai sumber daya politik, sumber daya ekonomi dan kekuatan moral baru yang bersifat “social bandits”. Para Robin Hood yang menjadi tulang punggung kedermawanan di daerah yang membangun dinasti politik yang kuat sehingga sulit untuk dikalahkan. Karena kedermawanan itu seringkali terkait langsung dengan banalities di tengah masyarakat.

Kekuatan para raja-raja kecil ini membuat demokrasi menjadi ajang untuk berlomba-lomba tunduk kepada kekuasaan mereka. Dengan demikian, kesepakatan di belakang layar dengan mudah terbentuk. Tentu saja, ketundukan tersebut juga harus diiringi dan diiming-imingi dengan insentif politik dan ekonomi yang sepadan.

Otonomi daerah, sebagai model desentralisasi yang dibanggakan oleh Reformasi, sebenarnya telah menjadi salah satu political pathology (penyakit politik) yang tidak mau kita akui secara terus terang. Kegagalan otonomi daerah untuk menciptakan proses demokratisasi dan pemerataan kesejahteraan di daerah sebenarnya sudah sangat nyata. Tingginya tingkat korupsi oleh kepala-kepala daerah adalah akibat langsung dari otonomi daerah dan pemilihan kepala daerah secara langsung.

Akibat rendahnya kesadaran untuk mengikuti kerja-kerja politik secara formal terjadi dua kondisi yang pada saat bersamaan meng-alienasi satu sama lain. Kondisi pertama adalah, rakyat terasing dari partai politik dan kerja-kerja politiknya. Kedua, partai politik terasing dari rakyat dan konstituennya.

Dua kondisi ini membuat partai politik mudah saja untuk mengabaikan suara-suara publik, dikarenakan, publikpun sesungguhnya tidak peduli dengan kerja-kerja politik partai dan keputusan-keputusannya.

Keputusan partai politik dalam mengusung calon kepala daerah misalnya, tidak lagi mendengarkan suara konstituen dan publik lebih kepada keputusan elit politik, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Jikapun partai politik ingin mendengarkan suara publik, partai politik tersebut akan kesulitan untuk melihat segmen publik mana yang sesuai dengan platform ideologis partainya. Sehingga kondisi ini menjadi semacam absurditas yang dilanggengkan.

Dilanggengkan oleh partai politik karena merasa nyaman dengan keadaan tersebut; dilanggengkan oleh kampanye-kampanye negatif yang dilakukan oleh tokoh-tokoh intelektual, kalangan civil society dan masyarakat kampus, sehingga keengganan warga negara untuk menjadi bagian dari partai politik semakin kecil. Dan yang terakhir tentu saja, di tengah hiruk-pikuk media sosial dalam konteks politik, sesungguhnya netizen yang menganggap diri “cerdas” sekalipun enggan untuk benar-benar terlibat dengan kerja-kerja partai politik. Selanjutnya, pada tingkatan grassroot, rakyat ikut melanggengkan kondisi itu, karena sebenarnya mereka memang tidak pernah akan mau terlibat secara langsung dengan kerja-kerja politik di partai politik.

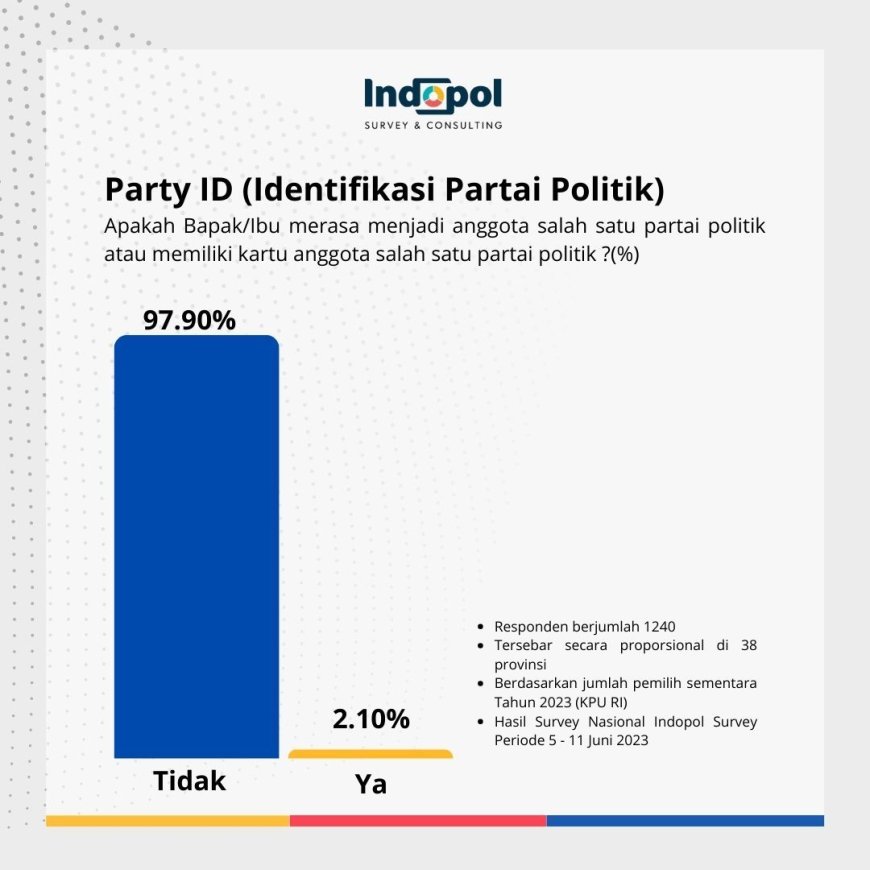

Selanjutnya, melihat rendahnya Party ID ini, agak terlalu aneh jika kita merasa khawatir jika publik akan semakin tidak percaya pada partai politik karena fenomena kotak kosong, sebagaimana yang diprediksi oleh pengamat kepemiluan Titi Anggraeni dari Universitas Indonesia.

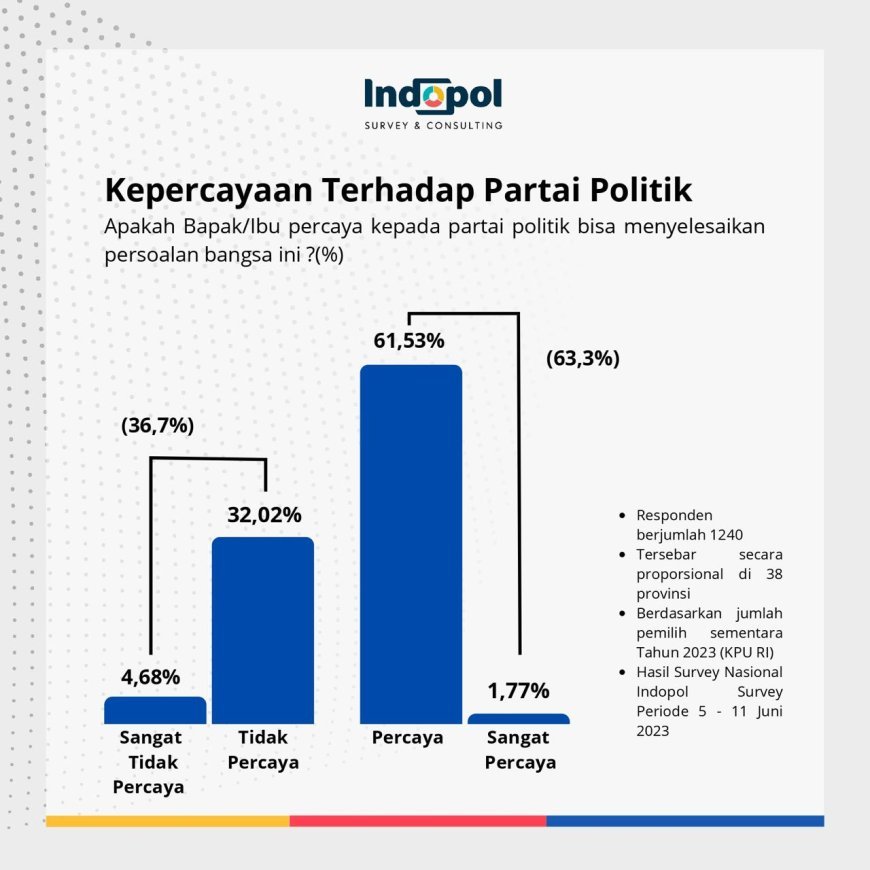

Meski Party ID sangat rendah, pada survei nasional yang sama, Indopol Survey & Consulting menemukan bahwa, tingkat kepercayaan politik terhadap partai politik sangat tinggi. Sebanyak 63,3% responden percaya kepada partai politik (61,5% percaya dan 1,77% sangat percaya). Sementara itu tingkat ketidak percayaan adalah 4,68% sangat tidak percaya dan 32.02% tidak percaya.

Angka ini menunjukkan sedikit keganjilan pada publik. Meski mereka tidak memiliki ikatan emosional dan formal yang kuat dengan partai politik, publik masih menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap institusi kepartaian.

Melihat gejala yang relatif unik ini, jika dihadapkan pada pertanyaan, apakah fenomena kotak kosong akan menggerus kepercayaan terhadap partai politik atau proses demokratisasi di Indonesia, maka kita harus hadapkan pula dengan kenyataan, bahwa hanya 6,4% daerah pemilihan yang sedang menghadapi fenomena ini. Ditambah pula, fenomena kotak kosong bukan fenomena baru di Indonesia. Sejak 2015 “kotak kosong” sudah menjadi polemik besar. Namun kita bisa melihat tingkat partisipasi publik dari pemilu ke pemilu secara nasional tetap sangat tinggi. Jika pada 2014 partispasi pemilih hanya pada angka 69,6%, justru setelah mulai terjadinya fenomena kotak kosong di 2015, tingkat partisipasi pemilih meningkat menjadi 81,9% di 2019 dan turun sedikit saja menjadi 81,78% di 2024. Artinya, secara nasional, fenomena kotak kosong tidak mempengaruhi kepercayaan publik sama sekali terhadap proses demokrasi dan partai politik.

Apakah dampak partisipasi elektoral di daerah yang pernah mengalami fenomena kotak kosong menjadi negatif, tidak dapat disampaikan di dalam tulisan ini. Karerena membutuhkan riset lebih lanjut.

Secara konstitusional, sebenarnya jalur independen memungkinkan bagi penggiat di civil society organizations (NGOs) untuk bisa mengajukan figur-figur alternatif dalam kontestasi pilkada. Karena jalur politik sesungguhnya adalah metode paling efektif untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Masalahnya, secara fundamental, civil society selama ini menjadi entitas ekslusif yang tidak mampu mengakar ke grassroot. Akibatnya, NGOs telah menjadi grup-grup elit dalam skala lebih kecil yang memiliki karakter elitis yang sama dengan partai politik, minus nafsu-nafsu kekuasaan. Justru pada moralitas di mana nafsu untuk berkuasa itu tidak hadir, menjadi kelemahan gerakan civil society yang paling detrimental bagi tujuan-tujuan politiknya.

Jika NGOs mampu menjadi kekuatan alternatif, dan menggerakkan publik melalui keikutsertaannya di dalam kontestasi politik, publik bisa berpaling kepada “harapan baru” dalam proses demokratisasi yang lebih berkualitas.

Empat penyebab utama ini adalah masalah besar dalam proses demokratisasi kita, yang hanya melalui proses fermentasi yang sangat singkat, sebelum ledakannya memekakkan kita pada 1998 lalu.

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024 Tentang ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pilkada, seakan memberikan angin segar bagi proses demokratisasi yang dianggap tersandera oleh electoral threshold untuk pilkada, yang dianggap merusak proses demokratisasi. Namun sejatinya, keputusan tersebut hanya memberikan efek placebo terhadap penyakit yang sudah meruyak dan membusuk sangat dalam. Bahkan dalam jangka pendek, keputusan tersebut tidak memberikan efek yang besar bagi penurunan jumlah “kotak kosong” di Pilkada 2024. Harapan bahwa putusan tersebut akan memberikan angin segar, ternyata hanyalah angan kosong belaka.

Di Jakarta misalnya, putusan tersebut memang bisa membuat PDIP bisa mengajukan calonnya sendiri, di mana sebelumnya partai tersebut disandera oleh electoral threshold, tetapi dengan keputusan tersebut, PDIP bisa mencalonkan Pramono Anung-Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2204. Tetapi jika kita lihat lebih dalam, keputusan tersebut idak membuat koalisi KIM+PKS bubar di Jakarta. Artinya, keputusan tersebut tidak mampu memberikan penyembuhan kepada “kartel” besar yang terbentuk di Jakarta.

Keputusan MK adalah obat yang diberikan untuk menyembuhkan ekses dari penyakit. Bukan untuk menyembuhkan penyakit yang sudah menahun dalam kultur demokrasi di Indonesia.

Untuk melakukan penyembuhan yang paripurna terhadap penyakit ini tentu saja tidak mungkin. Mengingat gejala-gejala yang terlihat dan bermunculan saat ini bukan karena kemunduran demokrasi. Tetapi karena terjadinya radikalisasi terhadap demokrasi secara besar-besaran. Salah satu bentuk radikalisasi tersebut adalah semakin meningkatnya peran daerah dalam politik yang ditandai oleh otonomi daerah yang sangat besar (yang kita anggap justru baik). Bentuk lainnya adalah terbentuknya dinasti-dinasti politik baik di tingkat nasional maupun di level provinsi dan kabupaten kota.

Kita sering keliru menilai bahwa terbentuknya dinasti politik sebagai kemunduran demokrasi, padahal senyatanya, demokrasi justru telah menyuburkan praktik pencangkokan kekuasaan kepada keluarga-keluarga politik untuk menjadi semakin berkuasa. Karena prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang terkandung di dalam demokrasi liberal yang kita anut, membuat siapa saja bisa untuk menjadi “sesuatu” di dalam proses demokrasi. Tidak peduli siapapun itu. Karena individualisme yang tinggi di dalam demokrasi liberal, membuat kita kesulitan untuk membuat aturan-aturan yang melarang dipraktikkannya hak-hak politik individual (dalam hal ini terutama individu-individu yang tergabung dalan klan politik tertentu) yang sering kita anggap merusak dan detrimental bagi perkembangan demokrasi. Akhirnya meritokrasi menjadi “haram” dalam kontestasi kekuasaan demokratis.

Radikalisasi ini semakin mempersulit upaya penyembuhan penyakit-penyakit demokrasi kita. Padahal secara inheren, demokrasi sebagai konstitusi politik bersifat chaotic, maka radikalisasi demokrasi seperti ini justru semakin memperburuk keadaan.

Jika kita memakai analogi yang sedikit kasar, dalam kekuasaan tirani Orde Baru, secara nasional hanya satu keluarga saja yang bisa memiliki kekuasaan politis dan ekonomis. Sementara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota kekuasaan politik sangat bergantung kepada restu dari sentra kekuasaan di Jakarta. Jika kita bandingkan di masa demokrasi liberal ini akibat peng-implementasian otonomi daerah, dinasti-dinasti politik justru berkembang bagai jamur di musim hujan, karena tidak ada otoritas tunggal yang bisa melarang praktik-praktik politik dinasti baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Apakah dimungkinkan terjadinya penyembuhan politis atas penyakit ini? Rasanya sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Pembusukan demokrasi liberal tidak diakibatkan oleh serangan dari luar, tetapi karena secara inheren demokrasi itu telah mengandung penyakit yang akan menyebabkan pembusukan dalam demokrasi itu secara gradual. Demokrasi lambat laun akan mengalami titik di mana kejenuhan tersebut akan menjadi kehancuran seperti yang pernah diramalkan oleh banyak filsuf politik di zaman antik hingga kini.

Socrates, Plato dan Aristoteles tidak menyukai demokrasi, karena sifat chaotic dari “massa” yang dibiarkan memerintah, yang menghapus meritokrasi melalui kontestasi politik yang sangat bebas tersebut. Ibnu Rushd bahkan secara lebih radikal menyebut bahwa hampir semua bentuk pemerintahan akan mengalami proses pembusukan. Alur pembusukan itu menurutnya, negara yang baik adalah negara yang memiliki tujuan untuk menjunjung tinggi dan menjadikan virtue sebagai tujuannya, yaitu nilai moral dan etika yang luhur. Kondisi itu akan terdegradasi menuju bentuk timokrasi, di mana tujuan dari pemerintahan politik adalah mengejar kehormatan; selanjutnya pembusukan itu akan menjadi demokrasi. Demokrasi yang secara inheren tadi akan menuju kekacauan akan melahirkan bentuk-bentuk tirani politik. Empat tahapan ini telah terjadi berulang kali dalam sejarah peradaban manusia. Sehingga sulit untuk menghindar dari pembusukan tersebut, mengingat sejarah akan berulang dan berulang kembali.

Artinya bagi Ibnu Rushd jika melihat kondisi kita saat ini, demokrasi bukan “prestasi politik”, justru penyakit sosial/politikyang diadopsi.

Kesimpulan

Kajian sederhana ini terlihat sangat pesimis dan terkesan anti-demokrasi.

Tetapi sesungguhnya, jika kita mau melihat lebih jernih, apa yang terjadi saat ini adalah buah tangan dari masa lalu, berupa harapan-harapan yang kita inginkan di masa lalu dan terwujudkan di saat ini. Di mana kehendak-kehendak bebas yang sangat beragam itu menjadi bebas untuk diwujudkan, membuat kita tidak memiliki ruang untuk bernafas lega karena harapan itu justru datang secara gelondongan.

Kebebasan yang radikal justru melahirkan sistem yang radikal, terlihat baik di awal, justru menjadi penyakit di ujungnya. Kita tidak berharap saat ini adalah ujung dari proses demokrasi di Indonesia, namun jika kita enggan untuk kembali berkontemplasi mempertemukan kehendak-kehendak bebas itu dalam satu meja kebangsaan, dan merundingkannya, membicarakannya kembali secara beradab, maka fenomena kotak kosong hanyalah serpihan-serpihan kecil, menunggu runtuhnya bangunan besar demokrasi itu dalam waktu yang tidak bisa kita perkirakan. Besok, lima tahun lagi bahkan mungkin dalam sekejap mata.

File

Apa Reaksi Anda?